Roma – 25 Giugno 2025 by Vittoria Biasi

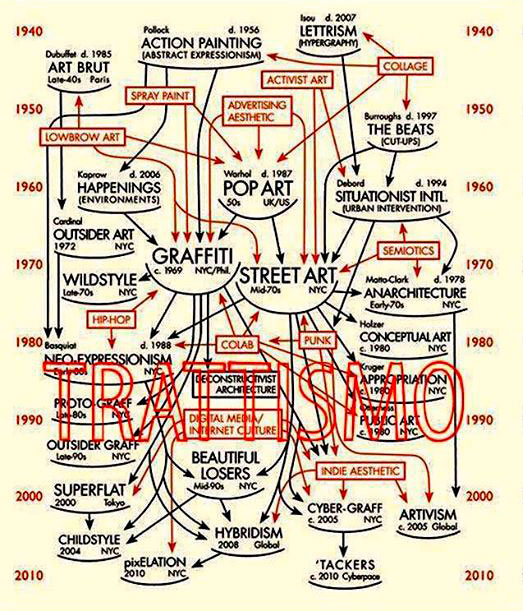

Il Novecento è un secolo culturalmente sovversivo: progressi scientifici ottici e sulla luce mutano il modo di guardare il mondo, di rappresentarlo sollecitando riflessioni per nuovi fermenti artistici. Le indagini filosofico-estetiche introducono percorsi di conoscenza che frantumano le regole prospettiche tradizionali. Nei primi decenni del secolo gli scritti di Malevic, in particolare Deklaratsia (1918), sottotitolato Manifeste blanch dallo storico Andrei Nakov per precisare la collocazione cronologica del testo, e L’origine de la géometrie di Edmund Husserl (1936) apparso nella Revue Internationale de Philosophie (n.2,15,1939) difendono una ricerca che deve nascere dal profondo dell’animo per raggiungere il senso, per l’artista russo, e l’idealità normativa del numero per il filosofo austriaco1. L’arte moderna del secondo Novecento conosce una nuova vitalità culturale e sociale. La poetica monocroma di Malevic diviene il riferimento nel linguaggio assoluto di molti artisti. Una linea immaginaria bianca sembra avvolgere e dividere mondo e linguaggi; sembra segnare una cesura storica e sociale. Accanto a concezioni puriste o di rigorosa ricerca, vi sono ricerche di oggetti e segni del reale: una spinta dadaista in tutte le sue possibili forme, alla ricerca del significato dell’oggetto. Possiamo ricordare le opere estreme del 1962 di Ben Vautier, allievo di Duchamp. Verso la seconda metà degli anni ’60 comincia un atteggiamento di disponibilità della società francese verso l’arte moderna e l’istituzione del Ministère des Affaires Culturelles – che solo la Francia poteva vantare – ha in tal senso un forte valore simbolico. La società e la cultura sono un fatto di stato e quindi di tutti, grazie ad alcune esperienze.

Bien que plus ou moins rêussie, l’expérience des maisons de la culture aida à répandre cette idée, et même à répandre l’idée que c’était la culture vivante qui était l’affaire de tous2.

Per Pierre Daix, come riporta3, la parola cultura comprende la nozione di patrimonio e di continuità. Sull’idea di continuità sorge il Centre Pompidou (1977), denominato come il presidente che lo aveva proposto e aveva avuto sensibilità verso gli argomenti delle manifestazioni studentesche del ’68. Inizia una nuova storia che coinvolge artisti di quella generazione e contribuisce alla nascita di gruppi attenti alla scoperta del valore storico del segno, dell’oggetto, della sua trasmigrazione. È quasi impossibile tracciare la rete dei movimenti artistici che dalla seconda metà del Novecento hanno costruito importanti costellazioni di pensiero, con vita autonoma e rilevanza intellettuale.

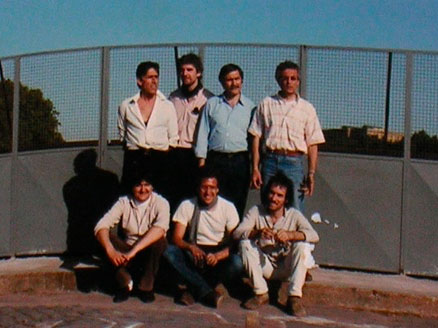

Tra le varie diramazioni culturali nell’ambiente romano si forma il gruppo Trattista. Questo nasce dalle conversazioni sulla ricerca artistica e sulla forza originaria del segno tra Claudio Bianchi, Luciano Cialente, Marco Fioramanti, Adalberto Magrini, Ubaldo Marciani, Sergio Salvatori, Marco Luci. Gli artisti del gruppo hanno proseguito individualmente il proprio percorso restando legati al valore del pensiero. Gli incontri nelle gallerie romane hanno consentito di comporre una visione sugli orientamenti espressivi per cui artisti indipendenti affermavano una ricerca indipendente e distante da movimenti strutturati in una organizzazione con aspettative transoceaniche.

Ho incontrato Claudio Bianchi e Marco Fioramanti (presso il Centro di Sarro, la galleria Banchi Nuovi e la galleria degli Ausoni a Roma) in occasione di alcune mostre sulle poetiche verbo-visuali e il segno scritturale che apparivano come l’elemento armonizzante tra le differenti ricerche sul senso della memoria. Sono trascorsi alcuni decenni dall’ultima conversazione con Marco Fioramanti sulla sua performance: Zeitgeist Berlin al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1991. Ci siamo rivisti nel 2024 dopo la sua pubblicazione Florilegio (Ed. Conoscenza 2023) ed è stato come ricomporre un pensiero agito altrove, tra altre culture, per verificarne un’appartenenza. Il Tratto di Fioramanti, apparente estrapolazione dalle esperienze avanguardistiche del Novecento, nasce da riflessioni sulla confluenza di percezioni e spinte di diversa natura nel segno minimo e primitivo. Questo segno è espressione primaria della partecipazione soggettiva alla vita: coinvolge lo spazio mentale, la ricerca dell’oltre del segno nel desiderio di costruire una lettura del mondo su dettagli celati.

Vittoria Biasi

Come avviene la scoperta dell’importanza iniziale del Tratto e su quale convergenza tu e Claudio Bianchi, redigete il Manifesto Trattista nel 1982 cui hanno poi aderito Luciano Cialente, Adalberto Magrini, Ubaldo Marciani, Sergio Salvatori, Marco Luci?

Marco Fioramanti

È necessaria una premessa alla genesi del Manifesto Trattista. Il mio sodalizio con Claudio Bianchi risale ai primissimi anni Settanta, quando la sua pittura figurativa in chiave mitologica risentiva di un vago sapore fiammingo. La nostra frequentazione quotidiana durante i miei ultimi anni dell’Università (’77-’79) ci vedeva operare al laboratorio di incisione di Carlo Quieti&Gilberta Giampaoli a Piazza Santa Rufina, in Trastevere. Nell’estate del 1981 decidemmo per un viaggio in autostop, tenda e sacco a pelo fino in Norvegia (passaggio a Kassel per Documenta e al ritorno a Venezia per la Biennale). Nelle lunghe conversazioni durante il viaggio affrontammo a più riprese il concetto di artista, di avanguardia e del Sistema dell’arte in generale. Il concetto “trattista” ideato da Bianchi, e da lui sviluppato strettamente in chiave pittorica, individuava nel tratto quel gesto primigenio che informa i segni delle culture ancestrali, la cui immediatezza poteva realizzarsi anche on the road, sotto gli occhi del pubblico, non necessitando del “giudizio monopolizzante del critico”, secondo l’idea del “recupero e della riappropriazione della creatività come patrimonio di tutti”.

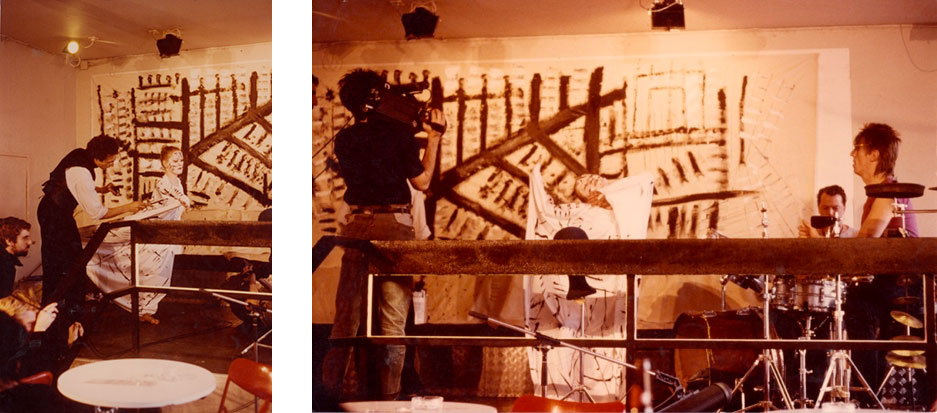

L’idea di base mi convinceva e trovava terreno fertile in relazione ai miei approfonditi studi di Antropologia culturale e di Estetica. Ma rispetto a Bianchi, la mia visione libertaria, trattista, dell’Universo era meno “socio-politicizzata”, in quanto legata più a una visione evocativa di quei segni appartenenti alle radici antiche dei popoli extra-europei. In questo modo davo un nuovo valore al tratto/segno/segnale archetipico. I miei “segni antropologici”, nati dalle azioni pittoriche dal vivo, si apriranno poi alle performance multimediali e alle installazioni legate alle tracce reliquiari evocanti fatti accaduti, che stanno per accadere o che non sono ancora accaduti. Inutile dire che l’uscita del Manifesto Trattista nel gennaio 1982, al quale ho collaborato specificandone meglio i contenuti e definendolo Primitivismo astratto, in opposizione alla tradizione figurativa all’epoca dominante, aveva introdotto modifiche radicali nel modo di pensare l’opera d’arte pittorica. Nel frattempo altri pittori – Cialente, Magrini, Marciani, Salvatori – dopo riunioni e confronti, aderirono al Manifesto e cominciarono ad adeguarsi formalmente al linguaggio trattista, mentre il videomaker Luci avrebbe documentato gli interventi artistici. Il primo happening avvenne nei saloni di Villa Flora nella primavera del 1983, poi a Piazza di Spagna e Piazza Navona con la singolare richiesta al Comune da parte degli artisti del movimento di voler uscire a ‘dipingere tra la gente’ ed estendere la loro manifestazione al coinvolgimento del pubblico. Manifestazioni romane che diedero visibilità mediatica al movimento con una delibera dell’allora assessore alla cultura Renato Nicolini.

Nell’aprile dell’anno successivo il gallerista Gian Tomaso Liverani de La Salita, in collaborazione con l’assessorato alla cultura organizzò un happening di pittura trattista su una tela distesa su Ponte Sisto per tutta la sua lunghezza. L’evento durò tre giorni ininterrottamente. Operazione analoga a dicembre con il supporto della galleria MR un happening di sculture e installazioni di dieci artisti trattisti su Ponte Sant’Angelo.

V.B.

Le riflessioni di Claudio Bianchi e tue sono all’origine di un pensiero sul Tratto e tu nel 1982 gli darai una connotazione di profondità e lo porterai oltre il modernismo definendolo Primitivismo astratto. La tendenza si pone, per questioni cronologiche, dopo l’astrazione geometrica e dopo l’astrazione monocroma. Il procedimento di astrazione fa i conti con la sensibilità percettiva, vive la partecipazione della materia, della carne, della quotidianità: di tutto ciò di cui oggi siamo consapevoli.

Quali esperienze, riflessioni, rapporti con artisti o società influiscono sulla chiarificazione del tuo discorso artistico? Cosa succede in questo viaggio che precede la stesura definitiva del Manifesto?

M.F.

Il biennio 1980-81 mi trova regolarmente attivo nella facoltà di Filosofia alla Sapienza – nella neo inaugurata sede di Villa Mirafiori – a seguire le lezioni di Antropologia culturale (prof. Alberto Mario Cirese) e di Estetica (proff. Emilio Garroni e Pietro Montani). Il primo insegnamento mi ha trasmesso: a) la nozione di società divisa in classi antagoniste, organizzate, secondo una gerarchia verticale, in egemoni/dominanti e subalterne/strumentali; b) l’attenzione ai riti sciamanici. Ricerca quest’ultima successivamente ampliata ‘sul campo’ col prof. Romano Mastromattei (cattedra di Antropologia culturale a Roma, Tor Vergata) e il suo assistente prof. Martino Nicoletti) nel 1997 partecipando a una missione di due mesi in Nepal: La condizione estatica nello sciamanesimo himalayano di etnia Tamang4.

Nell’ambito della cattedra di Estetica, invece, ho sviluppato il rapporto tra arte e percezione visiva, i linguaggi artistici, l’esperienza estetica come esperienza cognitiva, le caratteristiche specifiche dei simboli. Durante il viaggio con Claudio Bianchi ci siamo confrontati su vari fronti, sia teorici che pratici, applicando il concetto “trattista” – in chiave antropologica – a tutto il patrimonio espressivo delle culture subalterne extra-europee, ma anche in chiave segnico-artistica, riconoscendo alcune paternità nell’espressionismo astratto americano.

V.B.

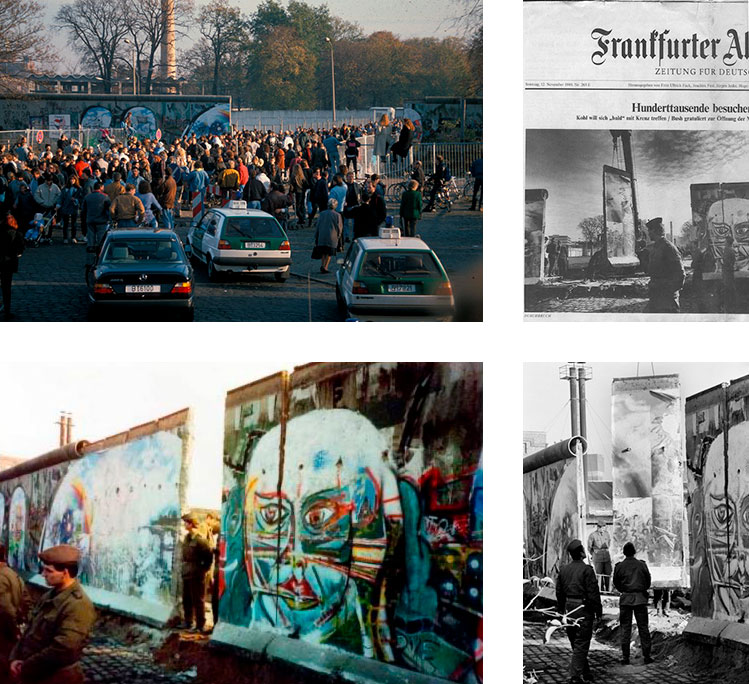

La XV edizione di Corpo.doc a cura di Ivan D’Alberto a Pescara il 24-25 Maggio 2025, rievoca la nostra prima collaborazione per la presentazione della performance Zeitgeist Berlin (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1991) relativa all’azione del 1985 a Berlino ovest, dove il tuo Maggiolino porta i tuoi segni e colori trattisti a schiantarsi contro il Muro: azione di coincidenza tra valore estetico e principio ideologico. Per l’artista impegnato nella ricerca ogni alba è un ripensamento, un conflitto, una conquista. E penso ai versi del tuo hai-K.O. “Ognuno cerca/ la propria Itaca al/ di fuori di sé“6 e allo scheletro/relitto dell’Arca alla Scala Santa. Cosa significa per te reinterpretare un periodo della tua storia dopo quaranta anni?

M.F.

Nell’estate 2015, su soggetto e regia di Fiorella Iacono, fu realizzato il docu-film Im Wald der Bilder (Nella foresta delle immagini). L’arte di Marco Fioramanti7. Nel trentennale esatto dell’installazione Non saremo prigionieri di nessun carcere contro il Muro sul lato ovest, ho pensato di riproporre la stessa scena nello stesso luogo, così sono tornato a Berlino.

Lì ho ricostruito il senso di quel muro e del simbolico divenire, proponendo una lettura antropologica di un atto politico. Avevo riprodotto fotograficamente la scena su una grande tela in pvc di 6 metri x 3, ripiegata e messa in valigia.

La performance si svolgeva presso l’Oberbaum Brücke, lungo la Schlesishes Straße, nel punto in cui avevo dipinto il Muro trenta anni prima alla maniera trattista. Nelle foto di repertorio del 10 novembre 1989 si riconoscono ancora, in alto a destra, frammenti della scritta TRATTISTA in Berlin. Giunto sul luogo, ho bloccato il traffico e riposizionato simbolicamente la tela trattista nel punto preciso dell’impatto. Nell’83 avevo dipinto il maggiolino e giravo per le strade di Berlino imbattendomi sempre, inevitabilmente, nel Muro, come documentato dal video dell’epoca. Il Muro è ora identificato da una cicatrice a terra per tutta la sua lunghezza: lo spazio e il tempo mantengono la memoria e i punti di riferimento degli accadimenti.

Dieci anni dopo, nel giugno 2025 lo storico dell’arte Ivan D’Alberto mi ha invitato a Pescara presso la Fondazione La Rocca in occasione del XV anniversario del festival CORPO.doc (menzione speciale 2012 del MiBAC: manifestazione “tra le più interessanti nel settore della Performance Art”). Titolo della rassegna di quest’anno: La performance come linguaggio di rottura. Ho presentato – in video e foto – la realtà berlinese dell’epoca con varie testimonianze tra cui quella del fotografo Dieter Bahlau il quale, intervistato nel docufilm Nella foresta delle immagini, racconta di quando veniva regolarmente a tutte le inaugurazioni delle mostre e performance nel Trattistambiente (Ansbacherstraße 58, Schöneberg), al Café Swing (Nollendorf Platz 3-4, Schöneberg), allo Schwarzes Café (Kant Straße 48, Charlottenburg), al Riehmers (Yorckstraße 83, Kreuzberg) oppure in festival come il Kunstmeile Ku’damm 1984, un miglio d’arte nella Kurfürstendamm.

La serata pescarese ha visto un dibattito pubblico partecipato, che ha confermato, a 40 anni di distanza, la consapevolezza di quel gesto che è tuttora stimolo di grande attenzione.

V.B.

Al Maggiolino segue il viaggio di uno scheletro di nave e l’approdo sul Lido di Venezia nel 2017. Relazione, pensieri, visioni tra le due Icone?

M.F.

Lo scheletro della nave che si arena sulla spiaggia veneziana del Lido davanti al Grand Hotel Des Bains appartiene alla ricerca sul Relitto e sull’Arca. A proposito dell’Arca e al concetto di naufragio, mi torna in mente il pensiero di Sándor Ferenczi sulla teoria dei girini:

Il mito cosmogonico di un mondo originariamente acquatico vede la prima grande minaccia non nel diluvio, ma nella separazione degli oceani. Il fatto che il Monte Ararat, contrariamente a quanto dice la Bibbia, emergesse dalle acque non sarebbe stato solo la salvezza, ma anche la catastrofe originaria; è senza dubbio solo più tardi che il modo di pensare terrestre ha rielaborato – deformandolo – il fatto. […] Ne danno prova gli anfibi, le giovani rane respirano grazie alle branchie e, allo stato di girini, nuotano nell’acqua come i pesci, gli individui adulti si adattano alla vita terrestre respirando coi polmoni. Così come il fragile embrione umano nuota e si muove nel liquido amniotico come un pesce nell’acqua8.

L’installazione The Relic (Relitto e Reliquia) presentata al Lido di Venezia nella rassegna OPEN 20 a cura di Paolo De Grandis in occasione della Biennale Cinema 2017 è solo l’ultimo percorso legato al concetto di ‘relitto’ e di ‘naufragio’. Ripercorriamone la genesi. Il naufragio è uno stato d’animo fuori del tempo, che molti vivono come un mistero, o peggio, con un senso di paura. L’atteggiamento del naufrago è quello di chi vive l’attimo. Il naufragio ci dà il senso del profano, del quotidiano come unica realtà possibile, è il tentativo del superamento dei propri limiti. Naufraga Icaro quando tenta l’ascesa al sole, così come naufragano da sé stessi Ulisse, Dante, Shakespeare, Cervantes, Kafka e Borges nelle biforcazioni dei loro labirinti. Il Naufragio porta con sé, a livello intuitivo e narrativo, il concetto di Tempo e di Relitto.

Il primo concetto di Naufragio ufficiale è stato naturalmente quello biblico del Diluvio e la mia prima intuizione di “Relitto” è stata quella dell’Arca intesa come concetto di rimemorazione, di una ipotetica salvezza o di un luogo in cui si trasmette la cultura. L’idea dell’Arca mi nasce in Spagna – estate 1987 – nel Barrio Gotico di Barcellona, nella soffitta/atelier dell’Hostal Malda (Carrer del Pi, 5). L’opera viene ripresa successivamente nel 1990 quando il nuovo modello, stavolta su due livelli, viene acquistato da Antonio Presti per la Fiumara d’Arte ed esposto alla Fiera di Roma, ma mai realizzato. Si arriva al 2012 quando l’ennesimo progetto, completamente rinnovato, viene proposto all’Associazione culturale TraleVolte insieme alla Congregazione dei Padri Passionisti a Roma. L’opera viene realizzata nel mese di dicembre. La prua di un’Arca (volume di 4 metri per lato) con struttura di profilato in alluminio fasciata da bende, inizialmente pensata come fissata su un telaio orizzontale appoggiato sulle rientranze del muro a 8 metri di altezza, sospesa sulla Scala Santa mentre i pellegrini la percorrevano in ginocchio. Il video della performance con la discesa dell’Arca – trasportata a braccia – fu invece poi realizzato a porte chiuse da Mauro John Capece, con l’accompagnamento dal canto armonico di Mauro Tiberi e l’azione in costume sindonico di Kyrahm.

Nel 2016, a Castellammare del Golfo in Sicilia viene messo in scena en plain air lo spettacolo intermediale Eroideide, scritto e diretto da Mariaelena Masetti Zannini, all’interno del quale è presente il mio relitto della nave di Enea che, secondo la leggenda, fece naufragio da quelle parti. Una struttura reticolare in ferro lunga m. 8,50 x 6,50, alta 5,50 su tre livelli rivestita da bende. Nel momento della messa in secca a una quota di 20 metri sul mare, ho inserito due lenzuola come vela e viene simulata l’idea di un vascello volante, un’immagine documentata in video9, di grande suggestione, con questo commento di Claudio Strinati:

Marco Fioramanti è un artista che interpreta la contemporaneità in un’ottica visionaria e radicale. La sua istanza di semplificazione assoluta, espressa fin dai primordi della sua parabola, culmina nell’idea che l’opera d’arte è la concretizzazione di un unico tratto che stabilisce e definisce l’oggetto immettendolo nella dimensione vivente, ma nel contempo stravolgendola in un impeto di rigenerazione e trasformazione imposto dalla viva presenza dell’opera nel nostro vissuto. C’è in Fioramanti lo spirito del Barone di Münchhausen e dell’Olandese volante e come questi personaggi immaginari, è autore di meravigliosa ingenuità, di totale caparbietà, innervati di magia e spirito d’avventura. C’è in lui una sorta di archetipo, modello, forma primaria che è la nave, la nave volante che attraversa il mondo intero o scende addirittura, con enorme sforzo degno di Fitzcarraldo, lungo la Scala Santa del Laterano. È il suo lavoro una sorta di laica sacralizzazione di un tempo che aspira, stesso tempo, all’eterno e al contingente. Ed è da credere che la sua acuta percezione della contemporaneità potrà di volta in volta appartenere a epoche diverse, purché orientate verso la terra della fantasia, dove tutto può succedere e nulla è veramente reale.

Nel 2020 in occasione di una rassegna di installazioni all’Aventino, curata da Francesca Perti, ho costruito il relitto di un CR 42 “Falco”, un aereo della seconda guerra mondiale che mio padre pilotava sul fronte greco-albanese10.

Il Maggiolino contro il Muro era un’interrelazione tra arte e società, esprimeva l’esigenza fondamentale di un artista di essere libero nella sua poetica e opporsi a qualunque forma di oppressione.

Nel 2009 in occasione del XX anniversario della Berlino liberata ho realizzato per l’Associazione TraleVolte un Muro gettato in opera (m. 1, 82 x 0,10, alto 2,50). Nel getto del cemento ho inserito una bicicletta tedesca per ricreare l’istantanea della separazione.

Nel 2022 per la rassegna “Grancaro”, sul lago di Bolsena, ho installato il Maggiolino trattista in una grotta abitata in epoca remota immaginando il suo ritrovamento in seguito a una catastrofe ambientale, nel momento della sua riemersione dal fango. È la testimonianza e la continuità di un’altra forma di Relitto, che ebbe in passato il compito di anticipare la Storia.

V.B.

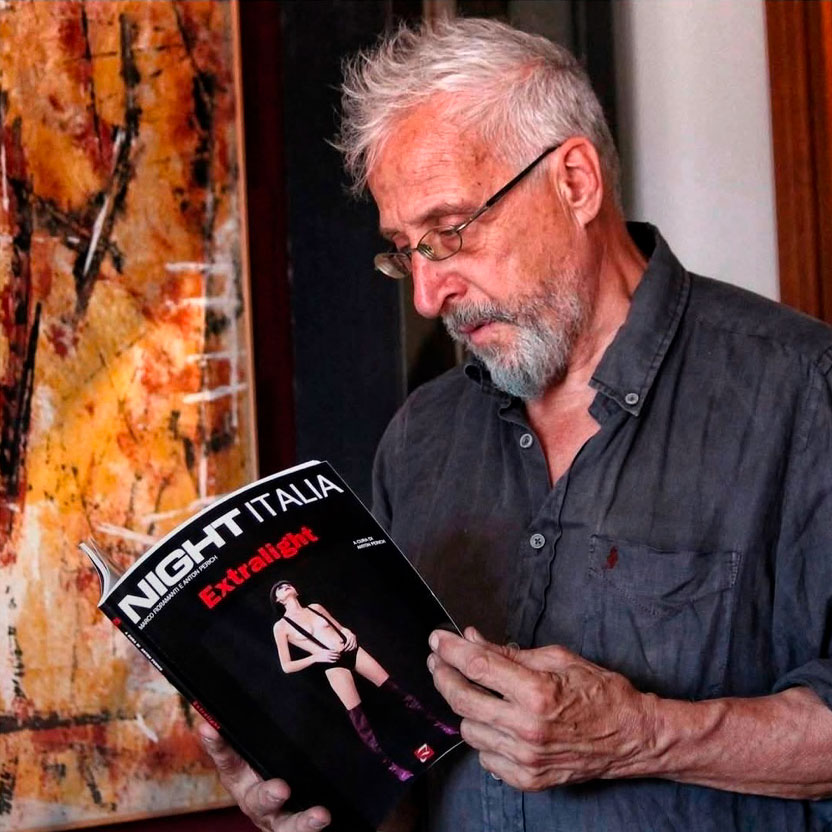

Parliamo del tuo rapporto con la scrittura e in particolare della rivista Night Italia e della pubblicazione Florilegio (Ed. Conoscenza, 2022). Quando e come nasce Night Italia? Cosa si propone? Florilegio offre la lettura della storia dell’arte del Novecento secondo una concezione all’interno del fare arte? Cosa cerchi con le tue opere di scrittura?

M.F.

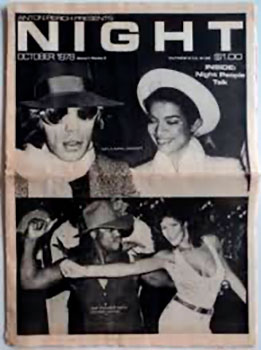

“Night Italia” nasce dall’incontro con Anton Perich (Dubrovnik 1945, naturalizzato newyorkese, fotografo e videomaker della Factory di Warhol) a Manhattan nel 1988. Anton ha dato vita nel 1978 a una rivista in bianco/nero “Night Art Mag” – formato vecchio quotidiano -, una sorta di portfolio di artisti che raccontavano in prima persona il loro percorso.

La frequentazione con l’artista nel tempo e la pubblicazione dei miei interventi sulla sua rivista mi hanno portato, nell’estate del 2007 a organizzare in Croazia, nei luoghi originari di Perich, una vacanza-seminario con una decina di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. In quell’occasione è nata l’idea di realizzare un contraltare europeo di Night NY, che prese il titolo di Night Italia, formato-rivista, bilingue, indipendente, su carta patinata, e con la libertà di poter inserire qualunque contributo dalla fonte americana.

È da poco uscito il n.16, uno “speciale” dal titolo Hall Of Fame. R/exist or not exist in the eternal present, che presenta gli estratti degli articoli d’epoca provenienti da “Night NY“. La rivista si propone di mostrare una realtà artistica antagonista al Sistema dell’arte, a tale proposito consiglio di leggere l’analisi di Ugo Scoppetta sul ruolo di Night Italia nella società11.

Lo stare a New York, alla fine del 1988, mi ha anche ispirato una installazione “urbana”, dal titolo Manhattan Skyscrapers, di 2 metri e mezzo di altezza. Ho raccolto e legato dei legni di forma allungata, parzialmente bruciati, poi li ho dipinti con dello smalto bianco e fotografati dalla Brooklyn Promenade verso lo skyline di New York, includendo le Twin Towers. L’intenzione era quella di voler inserire un edificio arcaico in una megalopoli contemporanea.

“Florilegio” invece raccoglie il lavoro quotidiano di sedici anni di reportage/cultura presso la casa editrice romana Edizioni Conoscenza per i periodici “VS La rivista” e “Articolo 33“. Nel caso specifico, anche qui si tratta di proporre una visione laterale e soggettiva, una voce fuori dal coro nell’approccio conoscitivo di un evento (spettacolo, autore o recensione di libri). La cosa importante è riuscire a definire la scelta dello stile individuale e inconfondibile che identifica un autore, come un’impronta digitale o un sigillo in rosso-ceralacca.

Quest’antologia è una testimonianza – da praticante dell’arte – sull’arte contemporanea, attraverso una lente diversa da quella ufficiale, un’operazione estetica in forma di scrittura, attraverso cui esprimo la mia visione del mondo. Ogni articolo, recensione, intervista, conversazione, scelte di autori non è che una delle tante sfaccettature del mio specchio. E così operando ho raccontato me stesso attraverso la vita degli artisti che stimo e nei quali mi riconosco.

V.B.

La mia percezione di te è di attraversamento, ricerca di immaterialità, di anima. Ti potrei definire anche l’erede di Burri e del suo cretto, del desiderio di raggiungere un’anima del profondo. A mio avviso questa è stata la scintilla vivifica dei primi decenni del secondo Novecento post-bellico. Il Quarto Mago (Holy Edit, 2020) è una pubblicazione preziosa con una raccolta inedita, direi, di fotografie di impegnati artisti e di tuoi hai-K.O.

Potrei definirla la sintesi estrema del tuo pensiero estetico. Il Muro questa volta è l’haiku! Conservando lo schema del componimento tu entri in un altro concetto di visione o suggestione. Quale rapporto di conoscenza vuoi infrangere?

M.F.

Il Quarto Mago è il mio secondo libro di haiku, dopo quello dal titolo HAI-K.O. (Fusibilialibri, 2018). Nasce dall’intenzione di impostare dei versi poetici secondo la tradizione giapponese, gli haiku appunto, in chiave oracolare, come nella lettura dei Ching. La pratica quotidiana di scrivere degli haiku (poesie in terzina dall’apparente immediatezza, strutturate in 17 sillabe secondo il ritmo 5/7/5), tracce immediate di ri/flessioni sul reale, mi ha stimolato l’idea di “interagire” poeticamente con il lettore secondo le regole della pratica oracolare dei Ching. Il libro si compone infatti di 64 haiku, proprio come il numero degli esagrammi dei Ching e diventano un aiuto all’enigma personale di turno da risolvere.

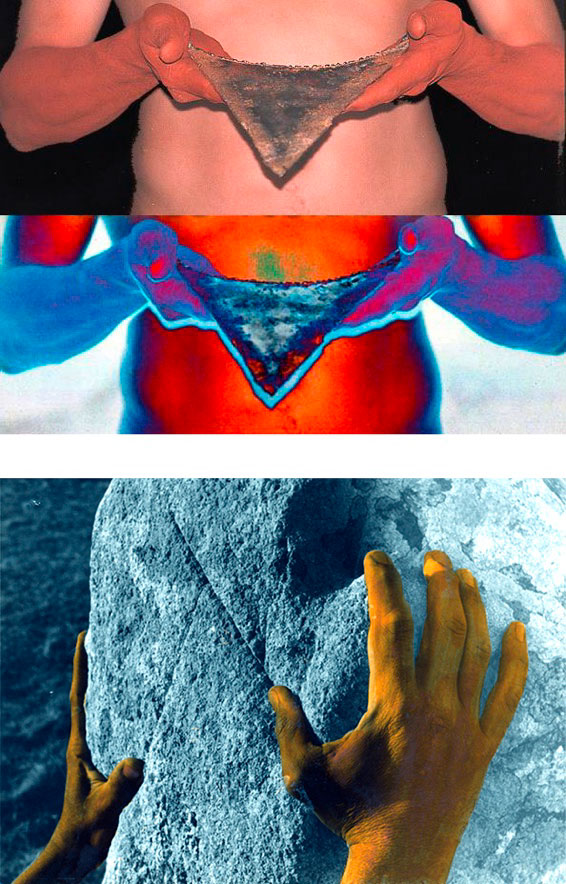

Le 64 foto contenute nel volume sono altrettanti mutamenti dell’essere me/dium. Ognuna di esse (ne mostro un paio significative qui sotto12) è un frammento prezioso di realtà, che mostra, ri/vela – “nasconde di nuovo” – un farsi nel percorso del viandante, frammenti che soltanto fotografi illuminati sono in grado di portare in superficie. Il mio è uno stato d’animo fuori del Tempo e nell’attraversamento dello Spazio. Il Tempo, quello vivo dell’attimo-come-unica-realtà-possibile, lo Spazio come il tentativo del superamento dei propri limiti, l’intenzione di portare l’istinto creativo all’estremo, e, questo è fondamentale, di mettere in scena l’essenziale. Tutte le mie opere sono simboli archetipici che riemergono alla memoria come immagini di sogni e di segni. Il senso dell’erranza ti porta a seguire percorsi inesplorati, a rincorrere confini irraggiungibili, a metterti in gioco ogni volta e gli errori sono sempre lì pronti a uscir fuori. Ma ogni errore è un dono, è un nuovo potere della conoscenza che ti viene conferito, è un alimentarsi offrendosi all’ignoto, è una liberazione di forze.

Artisti (così come sciamani o profeti) non si diventa, si è costretti a esserlo. Finito l’intervento finisce anche la magia dell’artista. Il rituale potrà ricominciare quando/se ci sarà di nuovo la consapevolezza e il bisogno di trasformare l’energia creativa in un prodotto artistico e ogni volta mi faccio strumento di quel passato lontano. L’artista, attraverso la performance, ricrea ogni volta la realtà secondo un pensiero comune a tutti. E questa realtà diventa sciamanica – e in qualche modo terapeutica – in quanto rafforza la psiche collettiva. Redistribuendo quell’energia, fa in modo che ci si ritrovi alla fine dentro un unico corpo e in un unico tempo. Allo stesso modo non può esistere uno sciamanesimo senza una forma di attività artistica. Gli studi sui testi specifici e le mie ricerche esperienziali sul campo (Nepal, Marocco e Mongolia) hanno contribuito a completare la mia attività artistica di performer.

Questa condizione emotivo-sensoriale è la stessa che vivo ogni mattina, prima ancora di aprire gli occhi. Una parte di me viaggia nell’incredibile e crea mondi paralleli, idee, intuizioni reali, sassi piatti lanciati in velocità sull’acqua che rimbalzano sulla superficie delle realtà. L’Incredibile è qualunque magico salto temporale compiuto dall’artista, il recupero di un oggetto perduto, trasformato e riportato alla sua fascinazione. È la vita che ci stupisce e che, di nuovo, ci appare in un istante, Das Unheimlich, il Perturbante13, lo svelamento del rimosso, del tenuto nascosto, un’esperienza emotiva che fa traballare momentaneamente le nostre certezze acquisite, paradosso cognitivo che rievoca in noi immagini archetipiche.

Far scendere un’Arca dalla Scala Santa (Roma 2012), far volare il relitto di un grande vascello sui cieli della Sicilia (Castellammare del Golfo 2016) e farlo arenare su una spiaggia davanti al Grand Hotel Des Bains (Lido di Venezia 2017), scoprire tracce di un Ufo sulla darsena dell’antico Porto di Traiano (Fiumicino 2021), trovare lo scheletro di un CR42 ‘Falco’ della II guerra mondiale adagiato su un prato all’Aventino (Roma 2021), recuperare il Maggiolino trattista (West Berlin 1985) del crollo del Muro – nel fondo di una grotta in riva a un lago (Bolsena 2022): compito dell’artista è quello di riaccendere lo stupore con nuove forze, conferendo a quelle cose, oggetti, forme, una sorta di magnetismo emotivo. Scrive Genet: “Io non sono altro che una fila di impressioni di cui ignoro l’inizio“14.

V.B.

Possiamo parlare di una relazione tra il segmento poetico degli hai-K.O. e il tuo linguaggio trattista? Entrambe le espressività sono alla ricerca dell’anima primitivista?

M.F.

La relazione è quella del “viaggio”, inaspettato, caleidoscopico, fatto di continui, succedanei percorsi divergenti. Un viaggio in una erranza alchemica di schemi predisposti, per i quali non avrebbe alcun senso porsi domande, basta accettare spontaneamente le risposte. Gli hai-K.O. sono sintesi ermetiche di visioni improvvise, come quelle da un treno in corsa. È l’indistinto che prende forma e diventa parabola, e tu ti stupisci di quelle parole sonore in forma algebrica. Così per le opere visive. Un viaggio nel passato, evocato attraverso le forme aniconiche di idoli preistorici15. Hai-K.O. e Opera/Segno/Forma diventano esperienze estetiche, frammenti reliquiari, “verità” che trascendono l’artista facendosi egli stesso inspiegabile capolavoro.

Proviamo a cercare un legame diretto tra Opera e hai-K.O.:

“Manhattan Skyscrapers” dialoga con Il darsi Fuoco / è rinascere dalle / proprie Ceneri.

Il “Maggiolino trattista” si lega con L’Opera d’arte / è sempre il Frutto di / una Profezia16.

V.B.

Parlando di primitivismo astratto e del tuo andare per il mondo alimentandoti di culture anche opposte, qual è stata la tua sintesi teorica o artistica? La struttura numerica dell’hai-K.O. ti ha fatto riflettere sulla sezione aurea?

M.F.

Nel 2010 presso la galleria TraleVolte ho creato una installazione a più elementi dal titolo Sectio Aurea i cui oggetti e forme entravano in stretto rapporto con lo spazio circostante:

– una serie di tondini in acciaio forgiati a semicirconferenze laminate a foglia d’oro chiudevano gli archi strutturali dello spazio interno in un cerchio ideale;

– un doppio tendaggio bianco separava l’ambiente, una sorta di iconostasi, una separazione dal ‘recinto sacro’17;

– un lampadario a doppia raggiera e 16 luci, realizzato in cerchi di botte e barre filettate, laminati a foglia d’oro;

– l’opera Lo giuro, realizzata per la Biennale Internazionale di Alessandria d’Egitto (2007) e numerose reliquie riportate da Nepal, Marocco e Anatolia;

– un centinaio di piccole fiaccole poste in fila a terra lungo il perimetro dell’ambiente illuminavano la penombra;

– una cantante di armonici, un’artista funambola, un musicista di berimbau18.

Anche in questo caso l’hai-K.O. e il numero aureo dialogano in quanto sottoposti a una ‘corretta proporzione’. La spirale delle conchiglie, la disposizione dei semi di un girasole o dei petali di una rosa, la forma delle galassie, rispondono tutte alla stessa regola e vibrano alla stessa frequenza. Ciò accade anche nell’hai-K.O. quando l’emozione coincide con la forza evocativa delle parole che formano i versi. Ho invertito il senso primario dell’haiku che è quello di stimolare un’immagine. Nel mio caso è l’immagine che stimola il mio hai-K.O. È così che nasce il concetto dell’hai-K.O., codificato successivamente da Ugo Scoppetta, filosofo del linguaggio e teorico della comunicazione, secondo questa formula:

L’Hai-K.O. [pr. haicappaò] di Marco Fioramanti è una super-forma di sintesi visiva e verbale che provoca sbandamento nel tempo sospeso della contemplazione del quotidiano. […]. È visione interiore generata attraverso uno Shock estetico, un Knock Out, un K.O. appunto. […] Si tratta di un’immagine im/mediata trasmessa con una tecnica riattualizzata di arti marziali psichiche in un corto circuito verbo-visivo.

V.B.

Ho un’ultima domanda. Il tratto è un’unità ideale, come il numero di Husserl19 quasi un codice percettivo per costruire una realtà interiore vera. E allora come ci si colloca in un tempo in cui la ripetizione del falso diventa realtà e la parola e la scrittura perdono la loro aura?

M.F.

La domanda è complessa e ha bisogno di partire da un presupposto, dall'”atteggiamento estetico” che, secondo Nelson Goodman20, è un atteggiamento mobile, di ricerca, di esplorazione – è meno atteggiamento che azione: creazione e ri-creazione. […] Le emozioni estetiche hanno la proprietà che le rende estetiche. Nell’esperienza estetica le emozioni funzionano cognitivamente. L’uso cognitivo implica che esse siano discriminate e correlate per misurare e afferrare l’opera e integrarla con il complesso delle nostre esperienze e con il mondo.

È un argomento, questo, che mi riporta ai tempi dell’Accademia, quando ero invitato, come artista, dai docenti a tenere dei seminari durante le ore di lezione. Nelle mie argomentazioni sostenevo che il tempo della ripetizione, del falso percettivo, del declino dell’aura, non coincide con la fine dell’arte nella sua irripetibilità. Il tratto diviene oggetto di potere, capace di “ricomporre” quell’aura infranta contenuta in ognuna delle opere – intese come oggetto/reliquia – che l’osservatore riesce a ri/conoscere e a sacralizzare nel proprio sé.

Il tratto è la filigrana del “Codex Phioramanticus”, una reinterpetazione polisegnica e visionaria che affonda le proprie radici nell’inconscio collettivo, conscio di una propria appartenenza al mondo. Il tratto si fa colore, forma, assemblaggio, azione, tutte forme che convergono in un pattern rabdomantico con cui “(l’artista) tenta eroicamente di svegliare l’uomo occidentale dal profondo torpore in cui è caduto. […] L’azione sciamanica che pervade il suo lavoro artistico (attraverso il tratto) è la testimonianza del connettersi con l’indicibile e l’indicazione della possibilità liberatoria che ne deriva”21.

Ho sempre pensato che Fioramanti svelasse l’alone metafisico che avvolge ogni gesto quotidiano, anche quello più consueto; lui ci rivela lo stupore di scoprire pregnanti di significato tutte le azioni della nostra vita senza eccezioni22. Così scriveva Gastone Bonsembiante e rappresentava in modo perfetto il mio approccio all’esistenza, all’essenza del nomadismo, un poggiare l’orecchio a terra ed essere pronti a trovare un particolare tempo e luogo per sperimentare la propria esistenza nell’immediato. È l’esatto opposto del genius loci, che diventa genius loci delecti, cioè l’artista che di volta in volta sente la necessità di spostarsi e sceglie, attraverso strane strategie, il luogo dove agire. È un andare che sorvola le Songlines23 australiane di chtatwiniana memoria sulla tradizione aborigena dei canti rituali, i camminamenti di Richard Long. È un seguire presagi, scoprire attimi sacrali, eseguire rituali laici. Sono dei momenti di passaggio nei quali il futuro entra in noi senza che ce ne accorgiamo24, nei quali il mondo si trasforma davanti ai nostri occhi – la grande pietra degli allineamenti bretoni di Carnac toccata con consapevolezza, i giardini zen di Nome di lancia, il trittico dell’atterramento/adorazione/offerta, l’incanto del cerchio aperto – fino al viaggio-opera in Nepal, nel quale bastava muoversi senza regole apparenti, tra le alterazioni dei sensi, per accorgersi che le cose attorno a noi cambiano e si modificano di continuo.

La musica, i gesti, gli strumenti di potere dello sciamano “trasformano il mondo” fino a far coincidere l’intero percorso di una seduta in una possibile esperienza personale. L’essere-con-le-cose” spiazza di per sé il volerle descrivere, perché in continuo cambiamento. Lascio accadere le cose, mi tuffo nei varchi lasciati aperti e trovo il segno che forza i mondi25. Atti segreti, fino al momento magico dell’opera. È da lì che esce l’opera d’arte, nel gioco dei presagi, nelle illusioni prospettiche, nell’apparente nonsense del quotidiano, un qualcosa che prende improvvisamente vita. Ogni spostamento è un avvicinamento a me stesso, una ricompenetrazione del mio doppio.

Noi abbiamo sognato il mondo, l’abbiamo sognato resistente, visibile, onnipresente nello spazio e nel tempo; ma abbiamo consentito nella sua architettura tenui ed eterni interstizi di assurdo per sapere che è falso. (Jorge Luis Borges)26

1 Cfr. Kazimir Malevitch, Écrits, Présenté par Andrei Nakov, Editions Gerard Lebovici, Paris, pag. 215

Cfr. Edmund Husserl, L’origine de la géometrie, Presses Universitaires de France, Paris, 1990, pag. 6

2 Catherine Millet, L’art contemporain en France, Flammarion, Paris, 1994, pag. 11

3 Catherine Millet, ibidem

4 www.amazon.it/Tremore-condizione-estatica-sciamanismo-himalayano/dp/8820484951

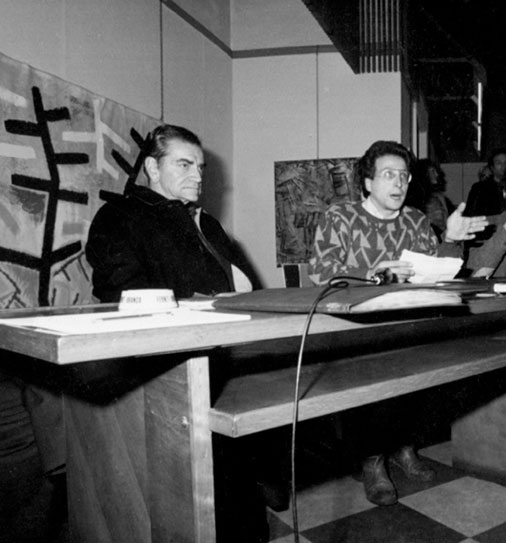

5 da sin. Filiberto Menna, Gaetano Pesce, Bruno Zevi, Enrico Crispolti, Marco Fioramanti, Claudio Bianchi

6 Marco Fioramanti, HAI-K.O. – Haiku contemporanei, Fusibilialibri 2018

7 https://fb.watch/AFBIGwMd1C/

8 Sándor Ferenczi, Thalassa, Saggio sulla teoria della genitalità, Edizioni Cortina 1993

9 https://youtu.be/LVLNsWM0qn8?si=Ox6STQgq2ZpU_GwW

10 https://youtu.be/IpPwvhb3SX0?si=sEylrwbRoE8Pmk6X

11 https://zralt.angelus-novus.it/zralt-n-17-estate-2017/night-italia-ex-ploring-the-ex-ploding-cultures-of-smart-mass-today-media/

12 A sinistra, con Christiane Kluth e Julie O’Grady (Gruppo Trattista Berlin); a destra, con Jean Baudrillard

13 Roberto Giannone, Abitare la frontiera – Il moderno e lo spazio dei possibili, Cluva ed. 1985

14 Jean Genet, Journal du Voleur, Gallimard 1949

15 Raffaella Terribile, Marco Fioramanti. The Bridge Of Time (Sacripante Gallery, Roma 8/12/2021-9/1/2022)

16 Holy Edit, op. cit., ibidem

17 Cesare Sarzini, Marco Fioramanti, Sectio Aurea (TraleVolte, Roma 12/2-9/4/2010)

18 https://youtu.be/Xz5_U88ZN1Q?si=pfXUStHJhUFzEz7u

19 E.Husserl, op. cit., ibidem

20 Nelson Goodman, I linguaggi dell’arte, Il saggiatore 1976

21 C. Sarzini, op. cit., ibidem

22 Gastone Bonsembiante, Marco Fioramanti, Opere 1983-1993, Prato, Palazzo del Comune 1993

23 Bruce Chatwin, Le Vie dei Canti, Adelphi 1988

24 Rainer Maria Rilke, Lettera a un giovane poeta, Adelphi 1980

25 Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, Le Grand Jeu, Adelphi 2005

26 Jorge Luis Borges, Altre inquisizioni, Feltrinelli 1981